今年3月奥米克荣席卷而来,危机面前,无人是一座孤岛,尽管我校及时采取准封闭式管理,力图为学生创造一片世外桃源,但事与愿违,4月我们全力守护的校园还是被病毒无情攻陷,为遏制病毒肆虐,进一步保护学生的身体健康,我校开始了所有人员足不出户的严格封闭管理,这为在校的2万多学生带来了前所未有的身心挑战。面临这场挑战,我们的班主任身先士卒,勇担使命,用爱守护学生心理健康,用心关注学生学业发展。来自上海理工大学健康科学与工程学院的王殊轶就是他们中的一员。

班主任档案:

个人信息:王殊轶 博士,副教授,硕士生导师,上海理工大学健康科学与工程学院生物医学工程专业教师

所带班级:2021级工科智造41班

班主任工作年限:25年

春风化雨,润物无声

4月15日,校长书记在线给全校所有班主任老师召开疫情防控会,会上丁校长介绍了 200 多位老师守护校园,特别提到刘宝林等大教授们卸货搬菜的事迹。而抗疫现场还有很多动人的故事,这些故事让王老师本人深受感动,她的脑海里一直回响着“我不知道你是谁,我却知道你为了谁”。

为了让同学们体会到老师舍小家为大家的牺牲精神,帮他们树立克服困难的勇气,她把记录这些事迹的视频分享到了自己的朋友圈,并发到班级群分享给同学们。夜幕下穿着大白防护服的老师们忙碌的身影令人泪目,学生们深受感动,一个在外省隔离点的学生写下了大段的感言:“疫情的阴霾之下,老师们远离家人,与我们同在。没有人生来勇敢,正因为被需要,老师们才选择了逆风前行,坚定地履行职责,自愿加入攻坚战,我们相信美好还在奔来的路上,幸福一定不会缺席,疫情一定会尽快退去!感谢老师,感恩老师和医生们为我们负重前行,大家万众一心,一定能共克艰难!献给医务工作者和老师们“主动请缨驱疫疠,逆行涉险不彷徨。仁心情注江城暖,妙手春回华夏祥。自古红尘多义古,如今天使任裁量。德高艺玮千家颂,功铸丰碑万古扬!””

亲其师,信其道

为了缓解同学们封闭在校内的焦虑情绪,王老师通过微信群,鼓励同学们在学习之余可以通过艺术释放压力,舒缓心情。把自己居家办公业余时间画的国画作品分享给同学们,这一举措得到了大家的热烈回复,纷纷发来各种兴高采烈的表情。与此同时,鼓励大家保护好自己并在有能力前提下,多帮助别人,悄悄在他们的心底埋下乐于助人的种子。很多同学纷纷主动加入到楼栋志愿者的行列内。

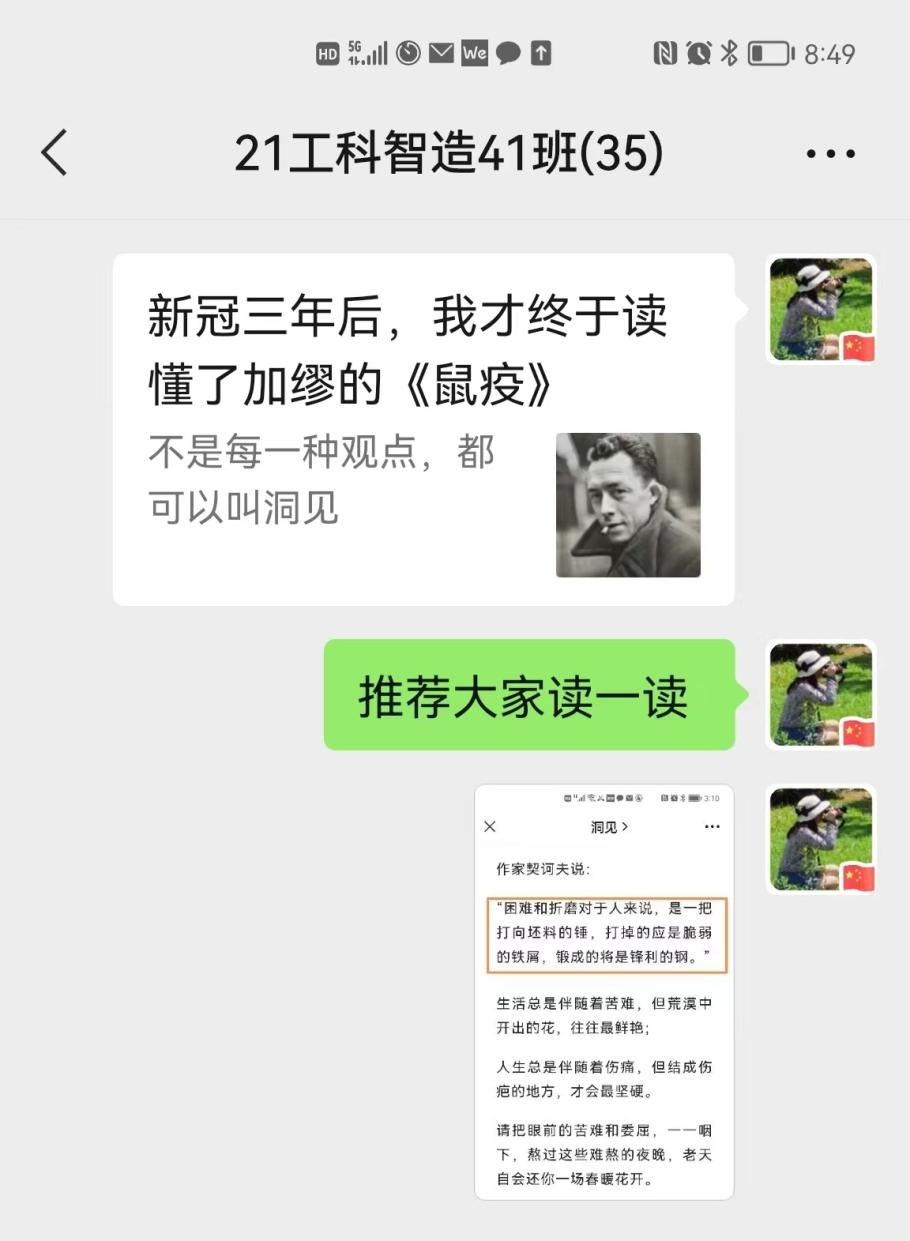

王老师还在班级群与同学们分享诺贝尔文学奖加缪的《鼠疫》精选,并与同学们一起共同重新品读,还为同学们划出品读的重点,鼓励同学们生活总是伴随着苦难,而我们应选择在磨难中成长,百炼成钢。教然后知困,学然后知不足,教学相长。从经典中汲取力量,与同学们共勉。

脚步虽停,进步不止

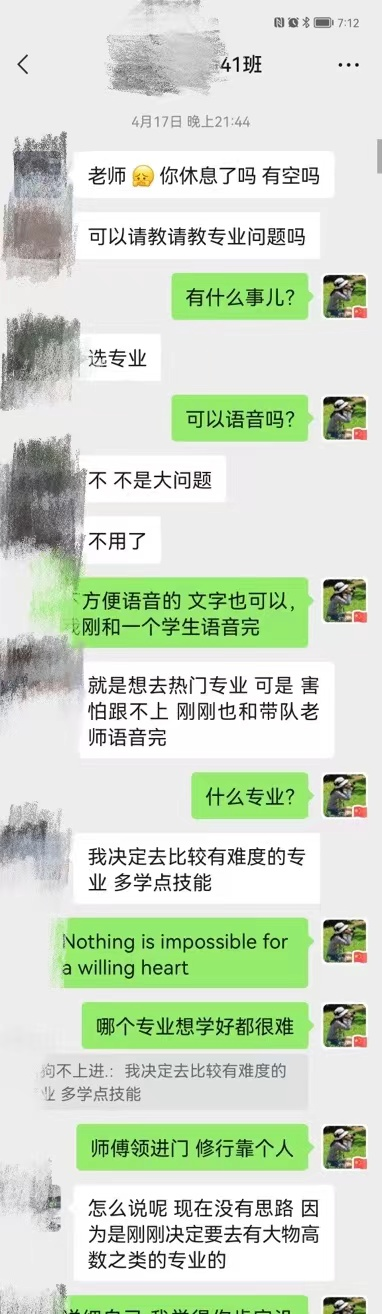

25年做班主任的工作经历,让王老师深知学生们对选专业、和自我未来的迷茫。疫情期间,班级里一位同学在微信里咨询选专业的问题,这位同学正在外省隔离点,这段时间的特殊经历促使她进一步地去思考人生和未来。王老师对她选择专业的困惑和迷茫进行耐心的分析,帮助她树立自信心,坚定自己的兴趣方向。鼓励学生兴趣是最好的老师,做自己喜欢的事儿,不断学习提高自己的技能,实现自己的人生价值和社会价值。

学高为师,身正为范

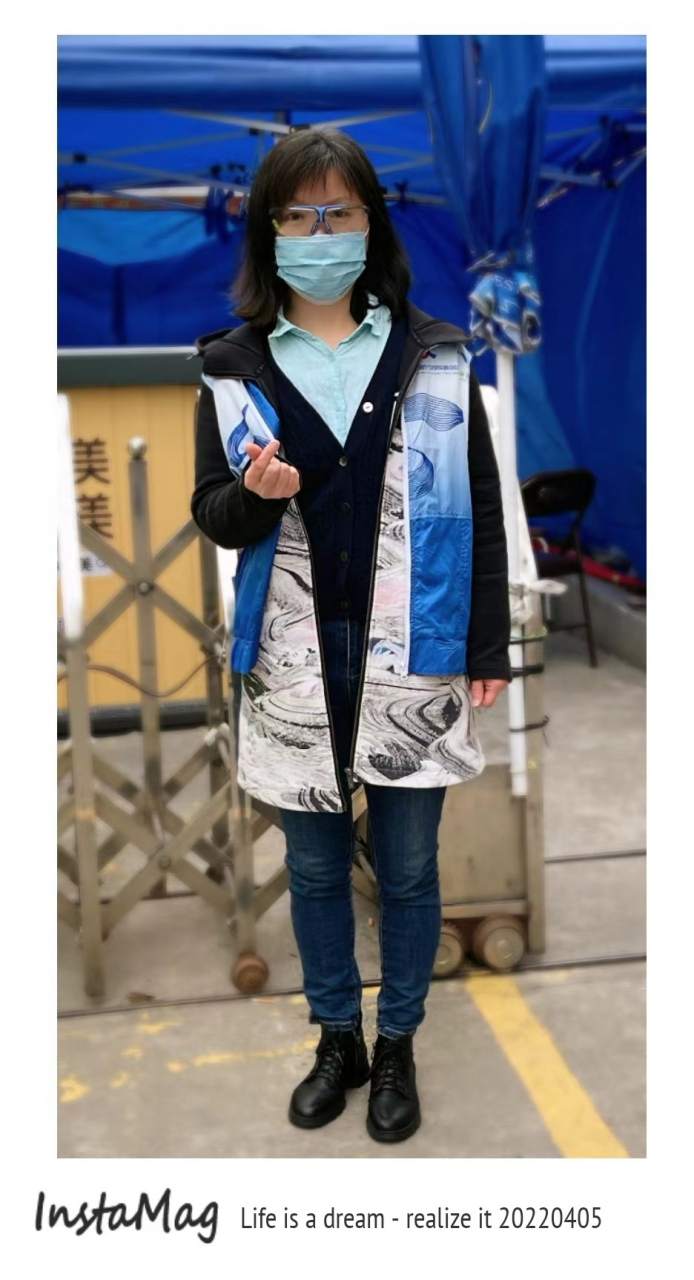

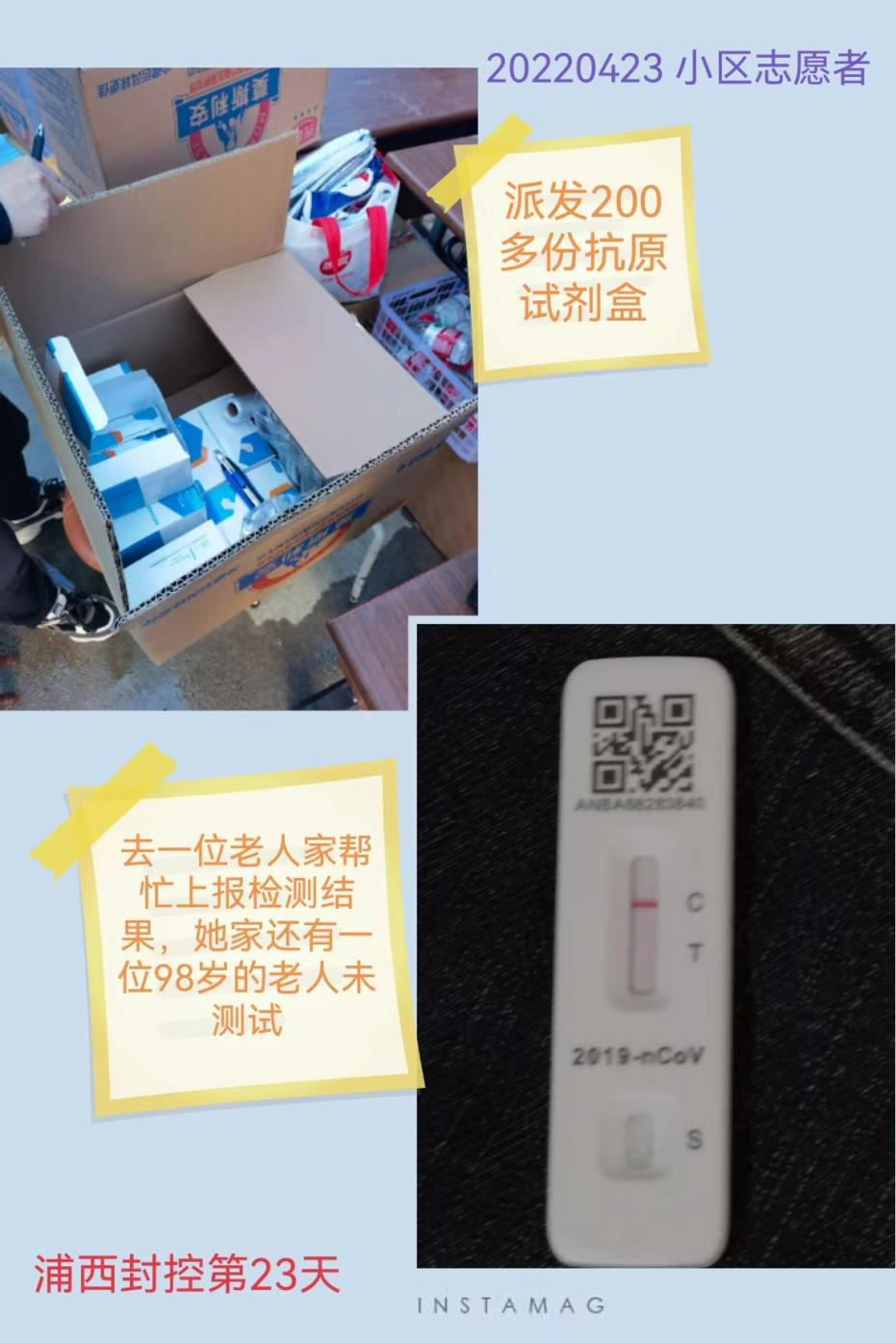

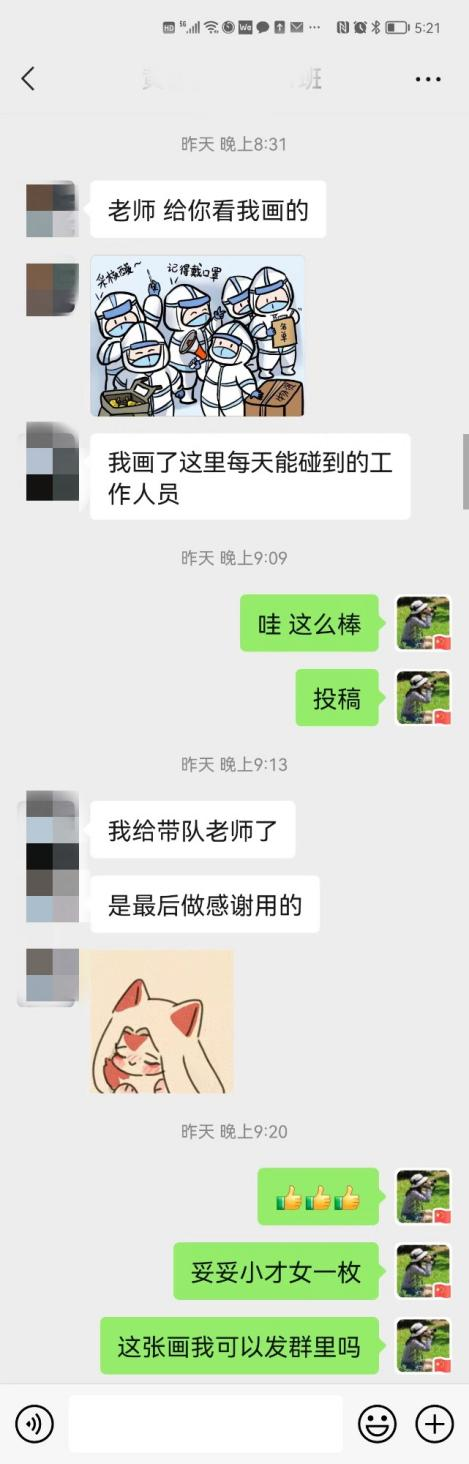

“想让学生成为什么样的人,自己先什么样,我们是什么样,社会就是什么样。所以,平时我会在点滴小事中严格要求自己,尽力做到更好,并且乐于分享给他们,潜移默化,学生们也会慢慢愿意敞开心扉分享他们的快乐,并尽力去帮助别人。”王老师是这样说的也是这样的做,她将自己在社区做志愿者的故事和快乐分享给同学们,这些举动感染了班级同学们,一位在隔离点的同学以身边的工作人员为原型,创作了一副可可爱爱,又萌又暖的漫画,表达了对身边工作人员无私奉献的感恩之情。

教育是一颗树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。王老师从教25年来坚持不懈的担任班主任工作,工作中用心、用情,把学生们当成自己的孩子,自己的朋友,在点点滴滴小事中,和学生一起成长。

对于刚入学的大一的新生,当他们想要放松、想要放飞自我时,王老师在朋友圈里征集校友们对大学新生的寄语,告诉学生们大学应该怎样度过才不后悔,明确大学的目标。对于大二的学生,会引导他们多了解专业方向,培养对专业的兴趣爱好,积极加入科研团队,向优秀的老师、研究生、学长们学习。大三的学生提高专业水平,推荐他们参加创新项目或者到企业实习,在实践过程中发现自己的不足,明确自己的发展方向。大四的学生,积极推荐他们就业或者进一步深造。

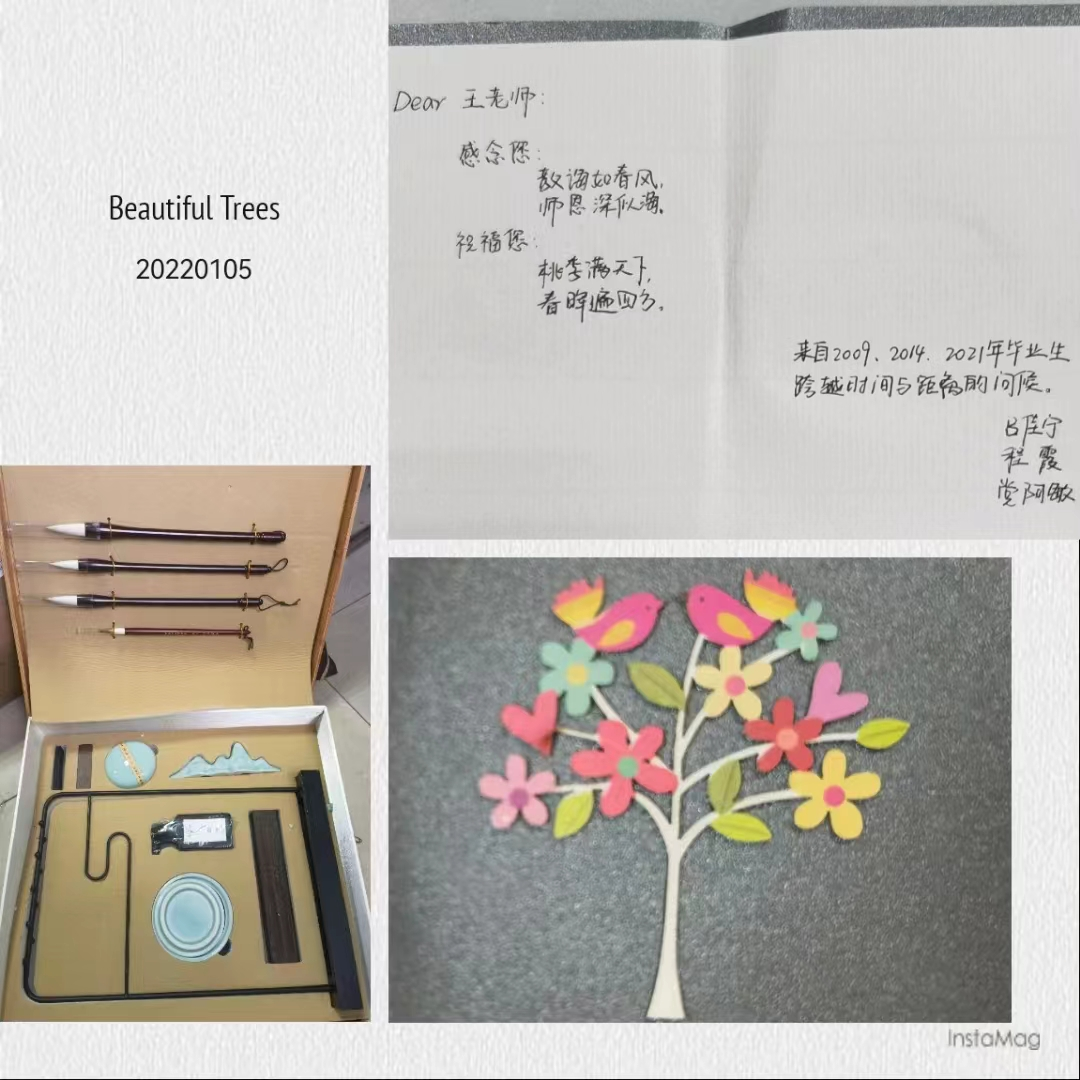

王老师每年都指导本科生参加上海市创新项目,指导的学生多次在市级竞赛中获奖。从王老师团队中走出的学生有的去美国等国家出国深造,有的到清华、交大、浙大等学校读硕士博士,很多已在国内知名企业或医院就职。王老师说:医疗器械行业里的会议,常常是我们的校友会,每当偶遇校友们,他们会回想起在学校发生的很多事儿,比如我去自习室看他们晚自习,课堂上我举的例子,或是择业迷惑彷徨时我的支招......很多我不记得的一件件小事,他们都记忆犹新。每年我过生日的时候,500人的校友群里,常常会收到一大堆校友的问候,有时还会收到校友们寄来的暖心的小礼物。他们的爱沉甸甸的,让我战战兢兢,如履薄冰,无以为报,只有更加努力地做好本职工作。

青年是国家的未来和民族的希望,教育强则国家强。大学生不仅要掌握科学文化知识和专业技能,更要努力提高人文素养,锤炼品格,才能更好地服务社会。大学生活离不开言传身教默默奉献的老师们,王老师正是这许许多多老师中的一员,努力践行我们上理的使命:培养学生、科学研究、服务社会。